- Détails

- Écrit par : marc hubaut

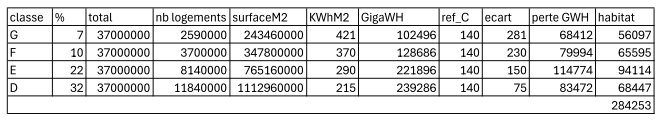

Petit Calcul avec les chiffres de l'INSEE

Alors qu'on surfinance la méthanisation par des subventions à la construction

et par le pris de rachat du GAZ !

Alors que ce procédé a un TRE très faible, dégrade les sols par le digestat

qui est un simple fertilisant trop azoté donc supprime un apport de Carbone

et est un danger pour les nappes phréatiques et les cours d'eau.

Enfin la méthanisation consomme de la SAU au détriment de l'alimentation humaine et animale

et participe au réfauffement climatique par le CO2 (trnaport intrants etc...) et surtout les fuites de méthane.

(voir nos vidéos sur la méthanisation)

Calcul selon les chiffres INSEE

% par Classe , surface moyenne 94m2, habitat = 86% des logements

En supprimant les passoires thermiques, rien qu'en amenant les logements en Classe C on économise 284 TWH

En tenant compte du % d'utilisation du Gaz pour le chauffage (46%) on OBTIENT 130 TWh

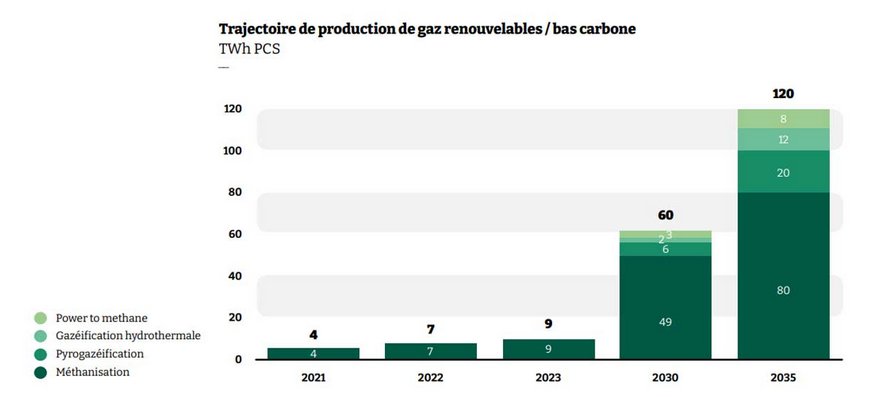

alors que la production par méthanisation prévue en 2035 n'est que de 80 TWh sur un total de 120

Non seulement on réduit les besoins en GAZ mais par la même occasion

on réduit drastiquement le dégagement de CO2 de cet habitat,

on rend du pouvoir d'achat aux habitants, ce qui mécaniquement entraine une augmentation de leur consommation

donc une amélioration de l'économie.

Le rapport Perspectives Gaz 2024

- Détails

- Écrit par : Sos Ségala Nature

mise en images d'un discours de Valérie Masson Delmotte

sur la désinformation à propos du méthane

- Détails

- Écrit par : Splann

Au lieu d’être utilisées pour nourrir humains et animaux, des denrées et cultures sont englouties en masse dans les méthaniseurs. Contourner la loi pour laisser le champ libre au « maïs énergétique » est un jeu d’enfant, bien compris par les agriculteurs. Car les dés sont pipés : produire de l’énergie rapporte plus qu’élever des vaches.

- Des denrées alimentaires sont utilisées pour produire du gaz.

- Pour faire pousser toujours plus de maïs destiné aux méthaniseurs, une technique simple permet de contourner la réglementation.

- L’évolution de la méthanisation fait craindre un scénario à l’allemande où les cultures énergétiques concurrencent les cultures alimentaires.

Du lait, des pommes de terre, du blé ou du maïs. Alors que la sécheresse et la guerre en Ukraine font craindre des difficultés d’approvisionnement en fourrages et en aliments, ici, en Bretagne, on produit de la nourriture… qui ne nourrira personne.

Des denrées alimentaires viennent régulièrement compléter la mixture engloutie par certains méthaniseurs agricoles. Ceux-ci produisent du méthane, transformé ensuite en électricité ou utilisé sous la forme gazeuse, parfois appelée « biogaz ». À La Chapelle-Neuve, dans le Morbihan, l’entreprise de méthanisation Tinerzh, créée par cinq agriculteurs, annonce ainsi, dans son dossier soumis récemment à consultation publique, l’« incorporation uniquement d’effluents d’élevage, de sous-produits animaux tels que lait ou produits issus du lait et denrées alimentaires d’origine animale issues exclusivement des industries agro-alimentaires (IAA) […] ».

Mais pourquoi gâcher de la nourriture pour produire de l’énergie, alors que la méthanisation se vante de recycler les effluents d’élevage (lisier, fumier…) ? Eh bien parce que certaines cultures et certains produits alimentaires sont bien plus méthanogènes que ces effluents, c’est-à-dire qu’elles produisent plus de méthane. La fermentation du fumier est bien moins efficace que celle du maïs.

C’est pour cette raison, par exemple, que l’entreprise Margaron SAS, à Roybon, en Isère, fournit des pommes de terre aux méthaniseurs. Le tubercule, comme d’autres aliments, ne s’apprécie plus seulement pour son intérêt nutritionnel, mais aussi selon ses capacités à produire du méthane. Il en va de même pour le maïs, dont l’arrivée en Bretagne correspond à l’avènement de l’élevage intensif.

Ces pratiques, qui mettent en concurrence l’alimentation et la production de méthane, ne sont a priori pas illégales, les denrées étant vendues comme des déchets. Mais elles viennent contredire les principes de la méthanisation agricole, tels que présentés par le ministère de la Transition écologique : « Les unités de méthanisation agricole ou « à la ferme » ne traitent que les effluents agricoles (fumier, lisier…). »

Le risque de dérive est connu. Le Code de l’environnement interdit de jeter dans les méthaniseurs trop de végétaux issus des « cultures principales » : pas plus de 15 % des intrants qu’on jette dans le méthaniseur par an. Cependant, la production de méthane nécessite un approvisionnement 24 heures sur 24. Il faut donc alimenter son installation en continu. Et pour tenir la cadence, les exploitants introduisent dans leur méthaniseur des cultures et lisiers issus de leurs terres ou d’autres fermes, ainsi que des co-produits de l’industrie agroalimentaire. La tentation d’utiliser des cultures en principe destinées à l’alimentation humaine ou animale, bien plus intéressantes pour produire du méthane, incite certains agriculteurs à des tours de passe-passe.

Contourner la réglementation, en un clic

En automne, débute en Bretagne la récolte du maïs ensilage. Après cette culture d’été, une autre plante, comme l’orge ou le triticale, est semée pour être récoltée en hiver. Cette rotation des cultures, à la base de l’agronomie, est un élément essentiel dans la gestion de la fertilité des sols, la lutte contre les bio-agresseurs (agents pathogènes), et donc un atout pour l’augmentation des rendements. Cultivées pour l’alimentation humaine ou animale, certaines plantes servent aussi à nourrir et protéger les sols. Mais, à la suite de la loi sur la transition énergétique de 2015, un autre type de culture apparaît dans les champs : la culture intermédiaire à vocation énergétique (CIVE).

Implantée et récoltée entre deux cultures principales dans une rotation culturale, la CIVE est utilisée comme intrant dans une unité de méthanisation agricole, après avoir joué un rôle de couvert végétal pour protéger les sols de l’érosion ou les cours d’eau du ruissellement des polluants. Aucune limite n’est fixée dans l’introduction des CIVE dans les méthaniseurs, contrairement aux cultures principales (maïs, chou, orge…), qui ne peuvent dépasser 15 % des intrants par an.

C’est là que se trouve la faille. Certains méthaniseurs contournent cette réglementation. Difficile de dire combien, d’autant plus que les contrôles sont presque inexistants (lire : « La méthanisation hors de contrôle »). Pourtant, cette faille est connue des pouvoirs publics.

Déclarer une céréale, habituellement culture principale, comme « culture dérobée », ou CIVE, se fait d’un simple clic. La technique est désormais bien rodée : on sème avant le 15 mai des céréales, comme du sorgho ou du seigle fourrager, désignées comme cultures principales sur le site TelePAC, passage obligé pour toucher les aides de la politique agricole commune conditionnées au respect de la diversité des cultures. Puis, à partir du 15 mai, date butoir des télédéclarations, on sème du maïs, désigné comme CIVE, ou culture secondaire. Il n’est donc pas comptabilisé pour la PAC… mais demeure éligible à la subvention de l’ADEME au titre de la méthanisation (40 €/MWh dans une limite de 600 000 €).

Récolté vers le 15 septembre, ce maïs pourra être utilisé dans le méthaniseur sans craindre de dépasser la limite des 15 % d’intrants issus de cultures principales. Avec un rendement moyen de 2 300 m³ de méthane à l’hectare, le maïs offre un approvisionnement idéal pour le méthaniseur (calcul à partir du rendement moyen de 10 tonnes de maïs par hectare).

« L’énergie paie mieux que les produits agricoles »

« Sur la même parcelle, la même année, on peut ainsi mettre deux cultures dédiées au méthaniseur, pointe René Louail, ancien éleveur porcin et ex-porte-parole de la Confédération paysanne. J’aurais ainsi bénéficié de la PAC pour la culture principale et des aides publiques sur les CIVE au titre de la production d’énergie. » Le syndicaliste paysan de gauche affirme avoir constaté cette dérive dans plusieurs exploitations de sa commune à Saint-Mayeux, près de Guerlédan (22).

« On voit cette pratique s’étendre chez les exploitants de la méthanisation, confirme Denis Cohan, éleveur de vaches laitières, de porcs et de poules pondeuses bio à Saint-Gilles (35). Au départ on parlait d’introduire dans les méthaniseurs les déchets des communes : c’est du pipeau, on n’en met pas un gramme ! »

« Les CIVE ont été détournées pour alimenter la méthanisation », abonde Agnès Henry, au cours d’une réunion, avec le ministère de l’Agriculture, du groupe de travail Méthanisation agricole et agroalimentaire, le 6 juillet 2021. Pour la secrétaire générale de la Coordination rurale de Seine-et-Marne, syndicat agricole classé à droite, « la pratique de protection des sols et de rotation des cultures s’est fourvoyée dans la politique énergétique de neutralité carbone ».

Charlotte Quenard, chargée de mission de la chambre régionale d’agriculture de Bretagne, confirme ces analyses : « L’énergie paie mieux que les produits agricoles. Le problème de base, c’est ça. On gagne plus d’argent à produire de l’énergie que de l’alimentation. »

Côté ministère de l’Agriculture, Léa Molinié, chargée de mission méthanisation et énergies renouvelables, concède lors d’une réunion en juillet 2021 (document en boîte noire) que « la législation actuelle ne permet pas de limiter l’usage des CIVE et des résidus de cultures en méthanisation ». Lors de son intervention, elle mentionne aussi les critiques de plus en plus audibles concernant « la crainte d’un détournement des sols agricoles de leur vocation alimentaire » et « les inquiétudes sur la concurrence d’usages des fourrages entre méthanisation et alimentation animale en période de sécheresse ». Début août 2022, la FDSEA d’Ille-et-Vilaine évoque à son tour des situations de « « concurrence » sur les usages du maïs entre les éleveurs et certaines unités de méthanisation ».

Un décret du 4 août 2022 tente de corriger les contournements de la règle des 15 %. Une culture est désormais considérée comme principale dès lors qu’elle est présente sur la parcelle au 1er juin. Un cadre peu exigeant qui pourrait même provoquer des effets indésirables. « Un maïs implanté le 2 juin et cultivé à renfort d’intrants [lisier, fumier… NDLR] et d’irrigation pourrait ainsi approvisionner un digesteur sans limite, posant des questions d’acceptabilité », relevait le journal La France agricole, le 5 août.

400 hectares de cultures pour un méthaniseur

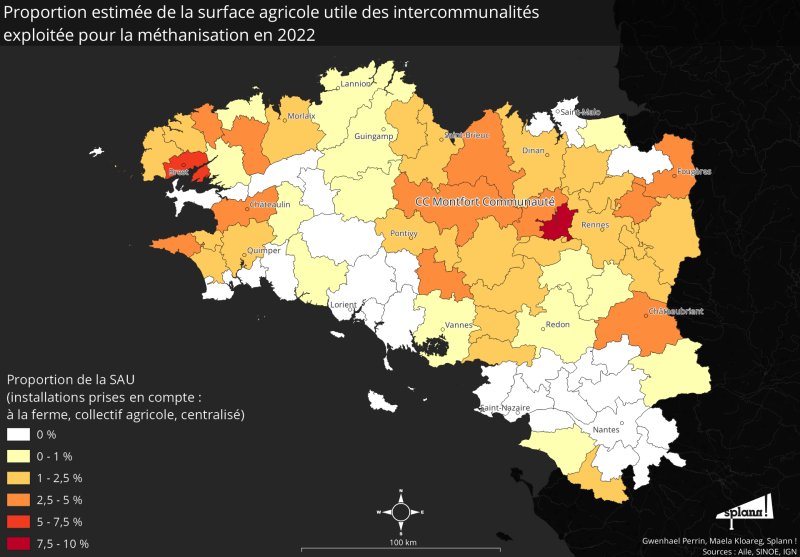

Cliquer ICI pour la Carte en Taille Maximale

Le hic, c’est que produire du maïs pour les méthaniseurs est « plus rémunérateur que de produire du lait ou des céréales pour le marché alimentaire », souligne le Conseil économique social et environnemental régional, le Ceser, dans son rapport de juin 2021 sur l’alimentation en Bretagne à l’horizon 2050.

L’augmentation de la part des cultures dédiées à la méthanisation avait déjà été signalée par le conseil régional de Bretagne. « Selon les plans d’approvisionnement prévisionnels [de cultures principales dédiées à l’énergie, NDLR], près de la moitié des unités de méthanisation à la ferme avaient initialement prévu de valoriser cette ressource pour un total d’environ 6 000 tonnes de matière sèche soit l’équivalent de 400 hectares et 3 % du tonnage entrant. Avec la multiplication du nombre d’unités de méthanisation et la concurrence croissante des matières entre méthaniseurs, on peut supposer que ces chiffres sont certainement sous-estimés », déclaraient les élus de la région, dans une délibération des 7 et 8 février 2019 sur le schéma régional biomasse (SRB).

Dans le SRB, la région Bretagne envisageait d’aller plus loin que la seule règle des 15 %, en limitant les cultures dédiées à 10 % de la surface agricole utile (SAU). La chambre régionale d’agriculture a toutefois demandé le retrait de cette mesure, la jugeant trop contraignante… et potentiellement fatale pour les projets. « Nous faisons le constat que l’inscription dans les projets [de méthanisation agricole] de cultures dédiées est un critère incontournable pour les organismes bancaires. Concrètement, le risque est donc de voir les banques refuser d’accorder des prêts aux agriculteurs », indique-t-elle dans un avis du 14 août 2019.

Autrement dit : pour obtenir un prêt, il faut montrer qu’on va cultiver des végétaux pour produire de l’énergie.

Ne pas répéter les erreurs du modèle allemand

André Sergent, président de la chambre régionale d’agriculture, considère que les règles sur les cultures principales sont respectées. « La direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) démontre que globalement, en Bretagne, la méthanisation utilise beaucoup moins que 15 % de cultures dédiées », rassure-t-il. Néanmoins, l’élu FDSEA admet avoir été alerté à plusieurs reprises de suspicions d’entorses au code de l’environnement, via l’utilisation des « fausses CIVE ».

La chambre régionale d’agriculture estime le cadre suffisant pour éviter une dérive vers un modèle germanique, où la production de maïs à destination des méthaniseurs s’est envolée. « Il y a quelques agriculteurs qui se disent qu’ils vont vendre vaches et cochons et devenir méthaniseurs, sur le modèle allemand, déclare André Sergent. Je considère qu’il s’agit d’une dérive par rapport au système de méthanisation que je souhaite. »

Cette dérive à l’allemande pourrait malgré tout advenir, selon un article de l’économiste Pascal Grouiez du laboratoire Ladyss (CNRS). Les céréaliers, les plus à même de financer des méthaniseurs de très grande capacité, pourraient revendiquer la levée du verrou des 15 %. « Le modèle français se rapprocherait alors du modèle allemand, où les cultures dédiées occupent une place centrale, réduisant les possibilités pour les éleveurs de diversifier leurs revenus par la méthanisation », indiquent les auteurs de l’étude dans une note à destination des décideurs. Les éleveurs deviendraient alors « de simples apporteurs de matières dans des unités de méthanisation portées par d’autres (industriels, céréaliers, etc.), réduisant ainsi leur possibilité d’obtenir un revenu correct de la méthanisation ».

- Détails

- Écrit par : Splann

Les méthaniseurs engloutissent un fourre-tout de déchets de natures et de provenances diverses, parfois dangereuses. S’il n’y a pas d’alerte forte à ce jour, certains experts s’inquiètent de voir les digestats favoriser la dissémination de maladies. Pourtant, l’immense majorité des méthaniseurs dispose d’une dérogation au procédé d’hygiénisation, censé sécuriser les déchets porteurs d’agents pathogènes.

- La méthanisation a le profil d’un cluster en puissance du fait des déchets variés et provenant de diverses sources qui s’y mélangent.

- La quasi-totalité des méthaniseurs bénéficie d’une dérogation permettant de ne pas sécuriser les déchets les plus dangereux, les déchets animaux.

- Les risques sanitaires liés au fourre-tout de déchets divers utilisés dans les méthaniseurs sont encore peu connus, mais le principe de précaution n’est pas appliqué.

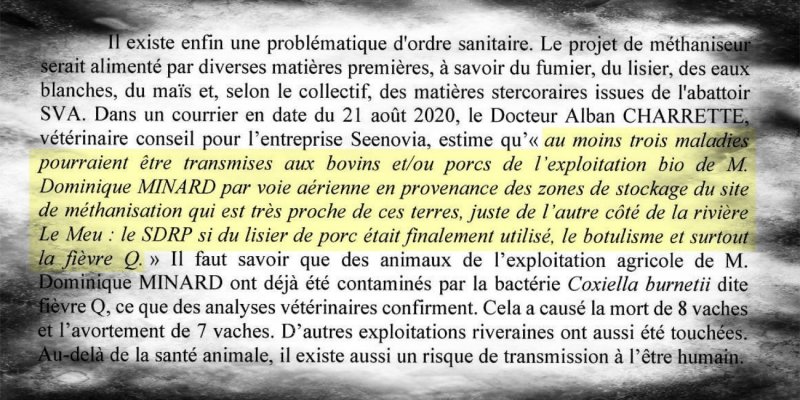

En lisant la liste des matières qui alimenteraient le méthaniseur de ses voisins, l’éleveur Dominique Minard a eu des sueurs froides. À la dernière ligne figure « 1 700 tonnes de matières stercoraires », c’est-à-dire l’intérieur des estomacs et intestins des animaux abattus dans un abattoir voisin. Ces matières sont dangereuses. Elles contiennent des résidus de médicaments, ceux ingérés par les animaux au cours de leur vie comme les antibiotiques. Ils renferment également des agents pathogènes de toutes sortes, dont certains peuvent véhiculer des maladies.

Dominique Minard, éleveur bovin et porcin à Trémorel dans le sud-est des Côtes-d’Armor, a déjà affronté ce genre de maladies. En 2018, alors que le méthaniseur n’existe pas encore, plusieurs de ses vaches meurent, d’autres avortent. « En juin et en septembre, on a eu en tout quatorze avortements et sept décès », raconte-il. Après analyse, la fièvre Q est pointée du doigt. Cette maladie est assez répandue dans les élevages. Ce sont les matières épandues sur les sols qui transportent la bactérie responsable de cette fièvre. Elle peut être transmise aux êtres humains et touche le foie, les poumons, les reins. Elle se déplace dans les airs et, selon les vents, peut s’envoler jusqu’à 80 km à la ronde, de quoi faire des dégâts dans les élevages voisins.

Pour Dominique Minard, la bactérie n’a parcouru que quelques mètres, depuis un champ proche, pour infecter son troupeau et provoquer des mortalités. Un coup dur pour l’exploitation qui mettra plusieurs années à s’en remettre. Alors lorsque l’éleveur et son beau-père Serge Lemaître, qui vit sur l’exploitation, découvrent que ces mêmes matières stercoraires vont alimenter le méthaniseur de son voisin et que la matière produite par ce méthaniseur, le digestat, sera épandu sur les terres agricoles avoisinantes, leur sang ne fait qu’un tour. Ils imaginent déjà le drame de 2018 se reproduire au rythme des épandages et craignent que l’arrivée du méthaniseur n’amplifie et ne multiplie les cas de maladies dans leur troupeau. Ils demandent une expertise vétérinaire pour savoir si ce projet est dangereux pour leurs bêtes et leur exploitation.

« L’utilisation de déchets d’abattoir augmente nettement les risques sanitaires »

En 2020, Alban Charrette, vétérinaire pour un groupement d’éleveurs dans le Maine-et-Loire, Seenovia, se rend sur la ferme de l’éleveur costarmoricain et en tire une synthèse. « C’était la première fois qu’on me demandait un audit sur les nuisances sanitaires envisageables par un méthaniseur à proximité d’une ferme bio, se souvient-il deux ans plus tard. D’habitude j’informe les méthaniseurs agricoles sur les points sanitaires à surveiller. » Dans son rapport, il écrit : « L’utilisation de matières stercoraires et de fumiers de l’abattoir augmente nettement les risques sanitaires. Les bovins abattus proviennent de nombreuses exploitations différentes dont les statuts sanitaires ne pourront pas être connus en temps réel par les exploitants du site de méthanisation. Je suppose qu’un traitement par hygiénisation est prévu pour pallier ce risque. »

La députée PS d’Ille-et-Vilaine Claudia Rouaux alerte le préfet de Bretagne Emmanuel Berthier sur la construction de l’unité de méthanisation de Breizh collectif énergies, à Trémorel, en novembre 2020. Elle cite dans son courrier l’alerte du vétérinaire Alban Charrette, lancée suite à la visite de ce dernier chez l’éleveur Dominique Minard.

De fait, 48 000 tonnes d’animaux sont abattus chaque année dans l’abattoir de Trémorel, situé entre Saint-Brieuc et Rennes. Des bêtes qui proviennent de plusieurs dizaines de fermes, sont acheminées par camion des quatre coins du département et au-delà. Les contenus des estomacs et des intestins des animaux, particulièrement méthanogènes, sont ensuite déversés dans le digesteur voisin. Ces restes animaux, mélangés avec d’autres ingrédients comme des déchets de céréales, permettent au méthaniseur une bonne production de gaz. Mais tous ces déchets ne se transforment pas uniquement en gaz, loin de là. Il en reste une importante quantité de matière solide ou liquide : le digestat. Il sera épandu sur les champs comme engrais.

Ainsi certains agents pathogènes, les résidus de médicaments, de métaux lourds, de pesticides qui entrent dans le méthaniseur se retrouvent à la sortie et donc sur les terres agricoles, provoquant en plus un problème de pollution à l’ammoniac (lire notre enquête : « Bretagne, bol d’air à l’ammoniac »). Ces substances ne disparaissent à aucune étape du processus. En revanche, elles circulent d’une exploitation à une autre, distantes potentiellement de plusieurs dizaines de kilomètres, en passant par le grand brassage qu’est un abattoir. En effet, l’abattoir est un important point de contact entre une multitude d’agents pathogènes, et le méthaniseur, qui récupère ses déchets, est un cluster en puissance.

Plus il y a de déchets de provenances différentes, avec des volumes importants, plus il est difficile de tracer l’origine de chaque déchet, plus les risques sanitaires augmentent. Le secteur de l’élevage est pourtant sensibilisé à ces questions. Les poulaillers vivent sous la menace d’épidémies de grippes aviaires de plus en plus fréquentes. Près de 1 400 foyers d’infection ont été identifiés et 16 millions de volailles abattues entre novembre 2021 et mai 2022. Les zones de surveillance temporaire décidées par les préfets pour endiguer la propagation du virus ont peu à peu été élargies cet été, au point de recouvrir toute la Bretagne. Dans le même temps, la peste porcine fait son retour, en Italie pour le moment. Seule mesure de prévention envisagée, l’abattage. En juin 2022, un millier de porcs y ont été abattus.

Vers une plus grande circulation des maladies

L’épandage de digestat pourrait être un vecteur de dissémination de maladies comme la fièvre Q, le syndrome dysgénésique respiratoire porcin, mais aussi le botulisme. Cette dernière maladie est mortelle, chez les animaux comme chez les humains, mais peu répandue. Toutefois, elle inquiète car elle a connu une recrudescence en mai 2020, en particulier en Bretagne, avec six élevages contaminés. Le botulisme se propage essentiellement via les fumiers de volailles. « Il suffit qu’un cadavre de volaille, de renard, de rat, de pigeon, passe inaperçu dans un aliment, ou un fumier épandu sur une parcelle à côté de laquelle broutent des bovins, et le botulisme peut contaminer un élevage bovin », explique Alban Charrette. Une goutte d’eau dans les marées que brassent un abattoir, puis un méthaniseur.

Si ces maladies sont présentes à l’entrée du méthaniseur, elles pourraient bien persister à la sortie. « On suppose que la fièvre Q résiste à la méthanisation, des études sont en cours sur cette maladie mais aussi sur la tuberculose bovine, précise le vétérinaire. C’est pour éviter une dissémination dans les élevages que l’administration est très prudente sur le sujet. Ceci dit, à ce jour, nous n’avons aucun cas avéré de maladie transmise par l’épandage de digestat issu de la méthanisation. »

Un garde-fou a bien été fixé par la réglementation. Pour éliminer les agents pathogènes, les matières stercoraires, lisiers et fumiers doivent être hygiénisés, c’est-à-dire chauffés à 70 °C pendant une heure. Mais certains agents pathogènes résistent à cette chaleur. Et de nombreuses dérogations existent. L’hygiénisation n’est obligatoire qu’au-delà de 30 000 tonnes par an de matières, animales et végétales, consommées par un méthaniseur ou si plus d’une dizaine de fermes fournissent des déchets. Or, la quasi-totalité des méthaniseurs bretons se situent sous ce seuil, s’évitant ainsi des coûts très élevés pour maintenir une température de 70 °C pendant une heure. L’agence locale de l’énergie du grand Ouest, Aile, qui accompagne bon nombre de projets dans la région, estime dans une étude de 2019 que « l’hygiénisation […] n’est pas faisable économiquement ». Autrement dit, il faut choisir entre rentabilité et sécurité.

Développement de l’antibiorésistance

« La méthanisation n’est pas une solution sanitaire, elle n’a pas été pensée dans cet objectif. Les méthaniseurs ne sont pas conçus pour éliminer les agents pathogènes », rappelle Anne-Marie Pourcher, chercheuse à l’Inrae, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, à Rennes. Cette spécialiste des agents pathogènes dans la méthanisation explique que globalement cette technologie n’améliore pas la situation sanitaire agricole actuelle, et ne l’aggrave pas, tant que les garde-fous réglementaires sont respectés. Mais, dans l’écrasante majorité des cas bretons, le procédé d’hygiénisation n’est pas obligatoire, et donc pas appliqué.

De plus, des inquiétudes émergent dans les rapports scientifiques. Une étude menée en Norvège montre la présence de micropolluants dans les digestats épandus et estime que « dans certains cas, des polluants pourraient se développer durant la phase de méthanisation ». Dans une offre de thèse de 2017, l’Irstea – devenu depuis l’Inrae – écrit : « Le retour au sol des digestats sur des cultures ou des pâturages peut conduire à une dissémination des agents pathogènes dans l’environnement agricole et contaminer les animaux d’élevages et l’homme. » Le document évoque « le rôle majeur joué [par certains agents pathogènes] dans la dissémination de l’antibiorésistance » et la capacité de certaines bactéries à résister aux antibiotiques.

« L’antibiorésistance est un grave problème de santé publique mondiale, qui progresse extrêmement rapidement, et qui s’accélère depuis les années 2000, écrivait en mars 2022 le ministère de la Santé. La résistance aux antibiotiques menace notre mode de vie actuel et compromet toutes les avancées que la médecine a effectuées depuis plus de 70 ans. Si les habitudes de surconsommation d’antibiotiques ne sont pas stoppées, l’antibiorésistance pourrait devenir l’une des principales causes de mortalité dans le monde. » Lorine Derongs a obtenu la thèse de l’Irstea et l’a terminée en 2020. Elle montre que sur quatorze gènes de résistance aux antibiotiques présents à l’entrée du prototype de méthanisation, huit sont encore détectés à la sortie.

Un fourre-tout de déchets aux risques peu connus

Agents pathogènes, gènes de résistance, la liste n’est pas terminée. Les boues de station d’épuration, qu’on peut utiliser aussi dans des méthaniseurs, sont épandues sur les terres agricoles. Le fruit du traitement de nos eaux usées contient des métaux lourds, des résidus médicamenteux, des perturbateurs endocriniens, de l’ibuprofène, des anti-dépresseurs mais aussi des antibiotiques. Le reflet de notre société française, grosse consommatrice de médicaments.

Les déchets de cuisine et cantines peuvent également véhiculer leur lot de maladies, en particulier avec les déchets de porc qui peuvent transmettre la fièvre aphteuse, maladie très contagieuse, mais aussi la salmonellose ou une forme de pestes porcines. La réutilisation de ces déchets alimentaires est encadrée : l’hygiénisation est obligatoire sans dérogation possible, explique la réglementation.

Mélanger tous ces éléments dans une grande cuve pendant plusieurs jours pour épandre ensuite le digestat sur des champs ne semble pas être bien rassurant de prime abord. Dominique Patureau, chercheuse sur les micropolluants à l’Inrae de Narbonne, temporise en rappelant les échelles sur lesquelles elle travaille ainsi que ses collègues. « Il faut garder en tête les proportions des micro-polluants que l’on observe. On travaille à l’échelle du nanogramme par litre, l’équivalent d’un carré de sucre dans une piscine olympique, ce sont des quantités très faibles. Ce n’est donc pas parce que nous allons détecter les traces d’une substance qu’il faut paniquer. Il faut ensuite en évaluer l’impact pour l’environnement et l’homme, ce qui fait l’objet de nombreux travaux de recherche en cours. Aujourd’hui, nous n’avons aucun signal qui nous dit qu’il faut arrêter l’épandage de digestat. »

Pas d’alerte forte mais des signaux faibles, depuis des analyses de laboratoire. Les résultats de la thèse de Lorine Derongs ont été obtenus à partir d’un mélange de déchets précis : du lisier de porc et de l’aliment pour cheval. Ce qui n’est pas le reflet des pratiques de terrain où ce ne sont pas deux mais une dizaine d’ingrédients qui sont mélangés sous les dômes des méthaniseurs. Des ingrédients aux provenances multiples. Que produit ce brassage d’ingrédients d’origines et de qualité variées ? « Cette question est un enjeu réel mais il y a trop de facteurs à prendre en compte pour pouvoir donner aujourd’hui une réponse claire », explique Anne-Marie Pourcher, chercheuse à l’Inrae.

En attendant que les études soient menées, on continue d’épandre du digestat sur les terres agricoles sans en maîtriser les risques.